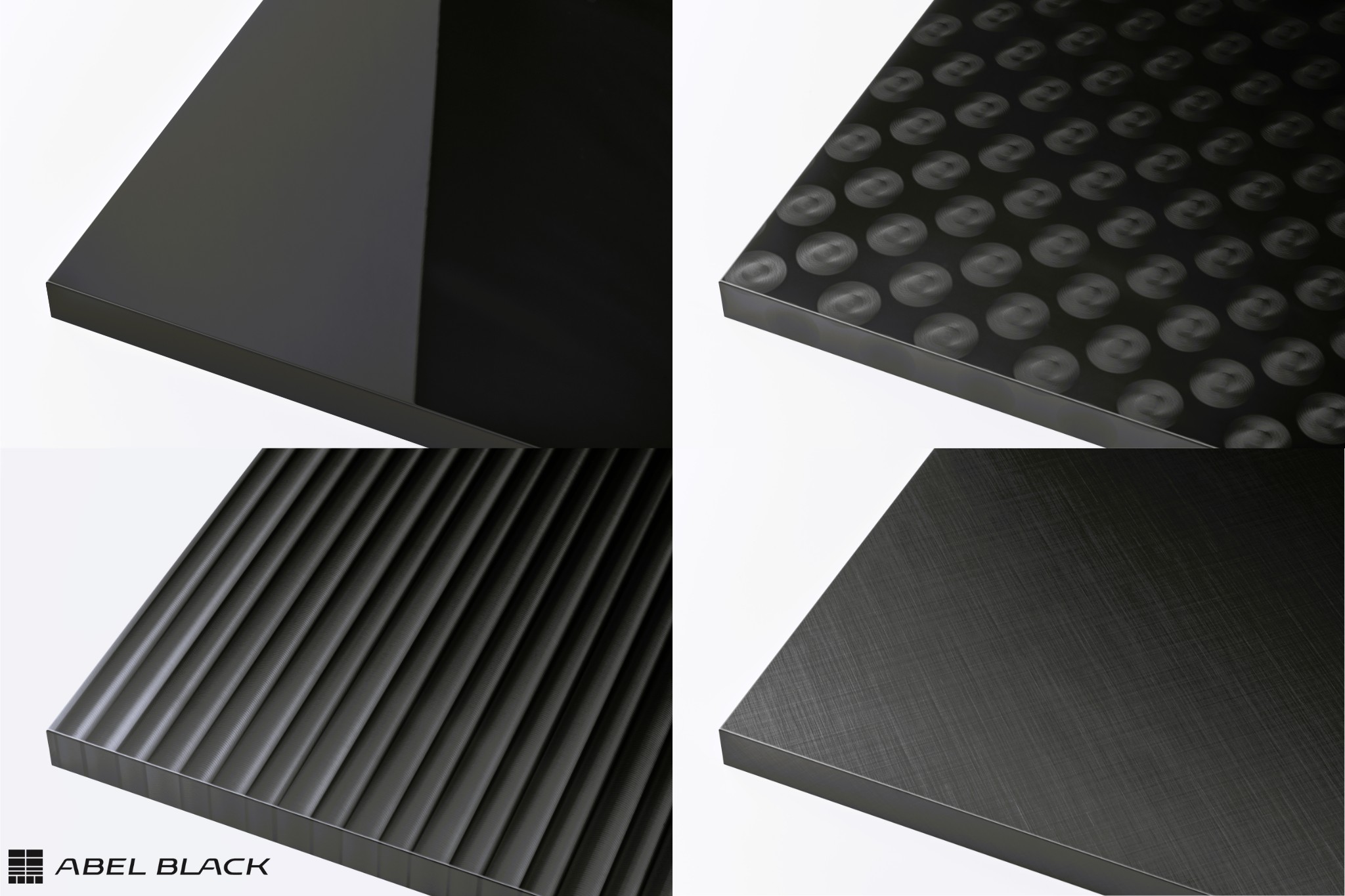

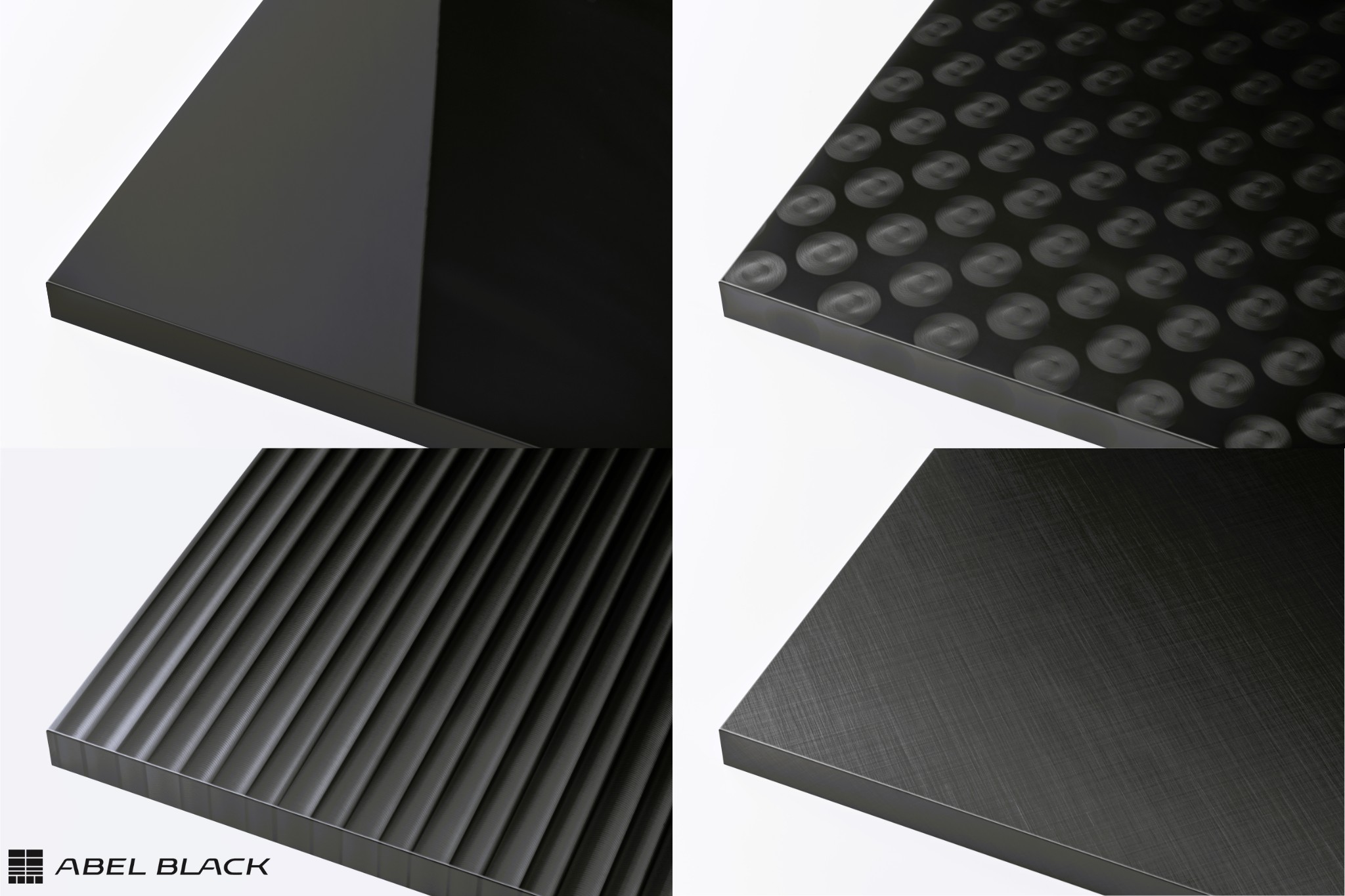

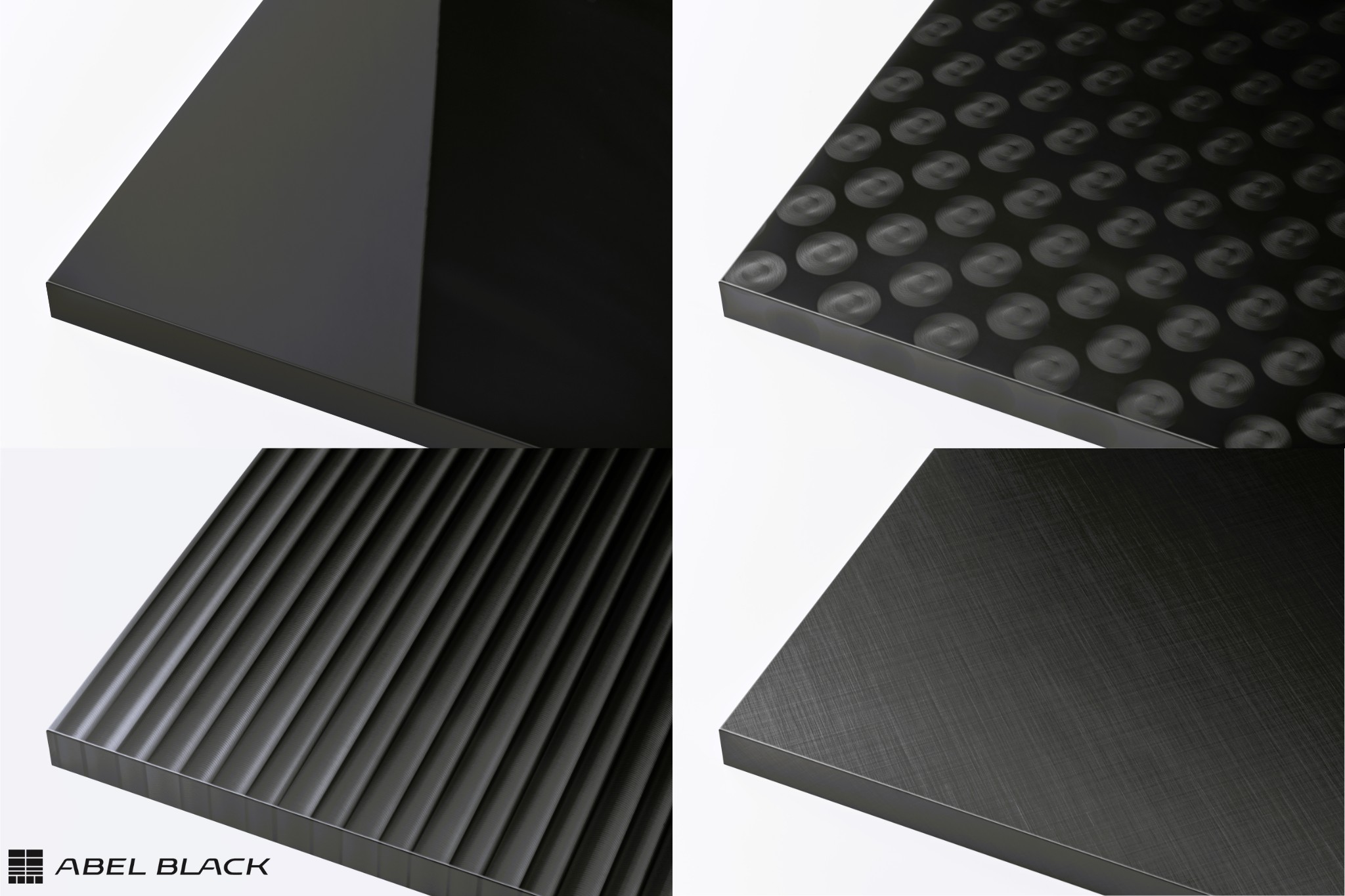

- アベル様について

- ステンレス表面処理及び材料販売、加工を含めた受託販売

- お話をお伺いした方

- 代表取締役 居相 浩介 様

生産管理部 課長 小林 純也 様

経営企画部 池永 周悟 様

- お客様の課題

- データが分散しており必要な情報を取り出せない

- データの出力・活用が難しい

- 受注管理が出来ておらず予測が立てられない

- 課題解決の成果

- 受注の先行管理が可能に

- 同じプラットフォーム上で情報を検索・集計ができ、迅速化

- レポート機能でデータの可視化・活用が容易に

- 多様な切り口でデータを抽出し、業務の効率化を促進する

- ご利用モジュール

- UM工程進捗UM販売購買

※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた内容に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述している場合がございます。

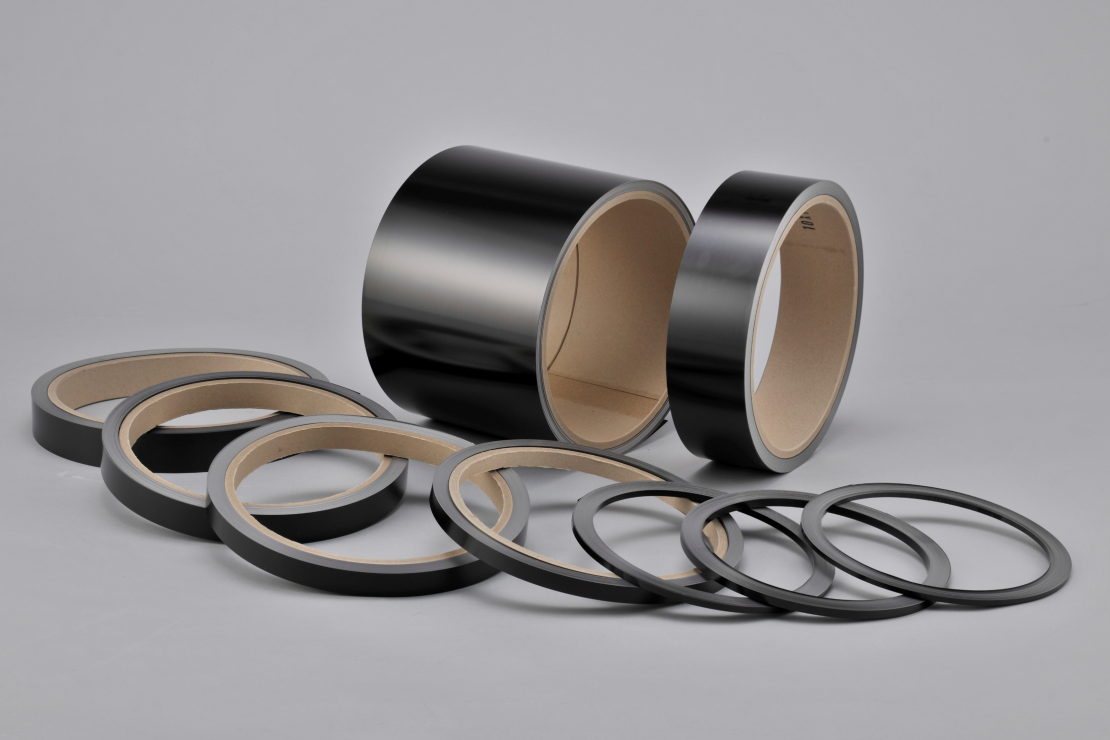

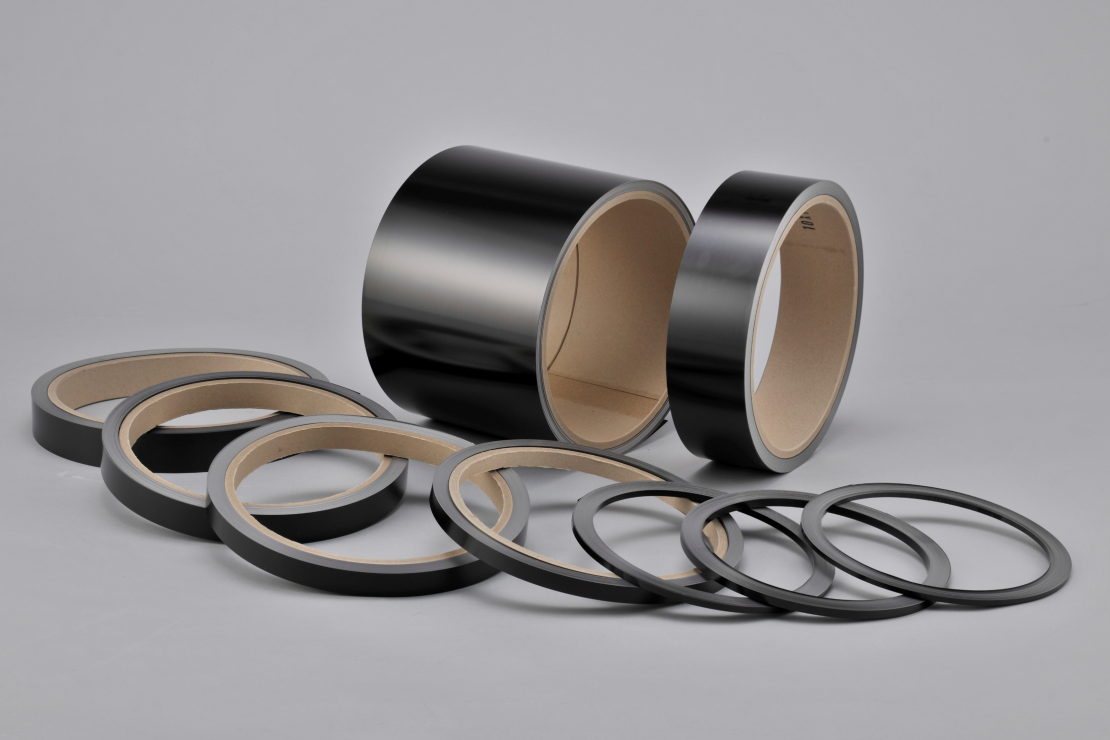

アベル株式会社(以下、アベル)様は、1965年の創業60年にわたり培ってきたステンレス表面処理の技術力を基盤に、世界で唯一のステンレス発色技術「アベルブラック」を開発・提供しています。一般的な表面処理にとどまらず、素材選定から成形加工、表面仕上げ、検査までを一貫して手掛けることでお客様のものづくりを総合的にサポートしています。

今回、居相(いあい)様、小林 様、池永 様にお話を伺いました。

IT化への道のり:旧習からの脱却と全社的なデータ活用の追求

UM SaaS Cloudの導入を検討し始めたきっかけは何でしたか?

(居相 様)私がIT企業でのキャリアを経てアベルに戻った際、最初に感じたのは「まだそんなアナログなことをやっているのか」というカルチャーショックでした。事務作業や製造現場への指示は手書きや紙資料が中心で、オフコンも限られた機能しか持たない状況でした。こういった当時の社内のアナログな情報管理体制にまず課題を感じたことが、システム導入検討のスタートでした。

クラウド管理によるデータ一元化への確信

そこからどのようにUM SaaS Cloudをご選定を頂いたのでしょうか?

(居相 様)転機となったのは、オフコンの寿命が訪れたことでした。このタイミングで抜本的なシステム刷新を検討しましたが、単なる販売管理システムでは製造現場の情報を網羅できないという課題に直面しました。そこで着目したのが情報の一元化を図ることの出来るパッケージ型の生産管理システムでした。しかし、部分的なデータ活用では意味がないと考え、全社的に導入し誰もがデータにアクセスできる環境を求めて情報収集を重ねました。そうして検討を進める中で時代がクラウドへと移行し、クラウド型のシステムであるUM SaaS Cloudを見つけ、これなら全社的に導入してうまく活用できるのではないかという確信を得ることが出来ました。

導入前の課題:分散した情報と非効率な経営判断

導入前はどのような課題をお持ちでしたか?

(小林 様)一番大きな課題は、受注のコントロールが出来ていなかったことです。受注と一口に言っても、内示受注と通常の受注が明確に区別出来ておらず、それぞれの情報が分散していました。また製造側では、計画立案や変更への対応に工数を取られており、これを何とかしたいという課題がありました。

導入後の変化:経営と現場にもたらされた「見える化」の恩恵

導入後、どのような変化がありましたか?

(居相 様)最も大きな変化は、受注の「見える化」が進み先行管理が出来るようになったことですね。UM SaaS Cloudを導入したことで、それぞれの受注が明確に区別できるようになり社内の誰もがリアルタイムで受注情報を確認できるようになりました。また、標準機能のレポートの活用により、欲しいデータをすぐに取り出すことが出来るようになったのでレポート機能はかなり重宝しています。こうしてデータの箱を作り、システムによる一元管理を実現したことで売上予測の精度が向上し、営業の動きや会社としての意思決定がより的確に行えるようになりました。

製造現場での変化はありましたか?

(小林 様)現場でも同様に、誰でも受注情報が確認出来るようになり、内示受注と通常受注を一目で把握することが可能になりました。以前も情報自体は存在していましたが、データとして蓄積されておらず誰もがアクセスできる状態ではなかったため、データ活用には至っていませんでしたので大きな変化でした。また製造側では、システム上にアクセスすれば生産計画や製造状況がすぐに分かるようになりました。負荷状況の可視化や生産計画性の向上も大きなポイントで、生産計画の見通しを立てることが習慣化されたため、1ヶ月、2ヶ月先の負荷まで把握できるようになり計画立案に関わる工数が削減されました。UM SaaS Cloudを活用しデータが可視化され蓄積された結果、ゼロだったデータ活用率は今では80%以上になったと感じています。

未来への戦略:品質・原価管理とAI活用の新境地

UM SaaS Cloudの活用について、今後の展望をお聞かせください

(居相 様)一つは原価管理の構築ですね。現在はまだ本格的に手付かずの部分ですが、今後はUM SaaS Cloudを活用して原価管理システムを構築し、売上や粗利益の明確化、可視化を進めていく方針で取り組んでいければと思います。あとは時代の流れに沿ってというところになりますが、AI活用へも大きな期待を持っています。これからの時代はAI活用が必須となるので、定型的な業務はAIにより自動化することで、社員はより創造的で高付加価値な業務に集中できる環境を整えたいです。

(小林 様)現場としてはまずは品質管理の強化に取り組んでいきたいです。社外クレームや社内不良のデータをUM SaaS Cloudの受注情報と紐付け、製品の過去履歴として蓄積し、振り返りができる仕組みを構築したいと考えています。これにより、損失金額の計算、不良率の分析、さらには原因究明までのプロセスをデータに基づいて効率的に行えるようになるのではと期待しています。